- 地域づくり応援団が行く

- 農業

- 山うどの種まき

山うどの種まき

こんにちは、地域おこし協力隊の水野です。

ブログを読んでくださっている皆さんは、「山うど」をご存知でしょうか?

「うど」はウコギ科タラノキ属の多年草の植物です。

もともとは野山に自生する山菜ですが、

「軟白うど」や「山うど」として栽培されたものが多く流通しています。

「軟白うど」とは、日光を当てずに栽培したうどを指し、「山うど」とは野生のうど、

または軟白うどを緑化したものを指します。

小谷村ではかつては山菜採りの名人が多くおり、

山に入ってうどを始め様々な山菜を収穫して生活の糧の一つとしていたと言います。

土地の恵みともいえる「山うど」を使った「山うど木の葉漬」というお漬物も作られ、

長年愛されてきています。

しかし高齢化と、若手があまり山に入らなくなってしまったことから、

村内産の原料がどんどん減ってきてしまいました。

そこで、小谷村・JA大北(小谷村を含む大北と呼ばれる地域を管轄する農協)・地域振興局で一丸となって、

山うどの栽培振興に取り組んでいます。

この地域に合った山うどを育てるために、地元のうどから種をとって苗づくりをし、

その苗を農家さんに渡して育ててもらうことで広めています。

いい苗を配れるよう毎年試行錯誤を繰り返しながら苗づくりに取り組んでいます。

苗づくりに使う種は、他のうどと交雑してしまわないように、花が咲く前に袋で覆います。

うどの花のつぼみはこんな感じ。天ぷらにして食べると美味しいですよ。

去年はじつは、あまりよく苗ができませんでした。

原因の1つとして、種が蒔く前に乾燥してしまったのではないかということが考えられ、

今年はそれを防ぐために、 秋のうちに土の中に埋めました。

なるべく自然のうどに近い状態を作り出すことで、うどが発芽しやすくなるとのこと。

種は手拭いで包んで、土の中へ。 どこに埋めたか忘れないように、写真で記録をしておいてもらいました。

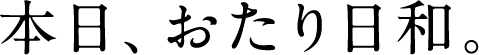

一冬土の中で過ごしてもらったうどの種を掘り出し、播種作業を行いました。

※ブログの最初の写真が、掘り出したうどの種です。

関係機関のメンバーが集まって、一気に種まき!

蒔いた後は、プロの農家さんから管理をしてもらいます。

元気な苗に育ってくれますように!!

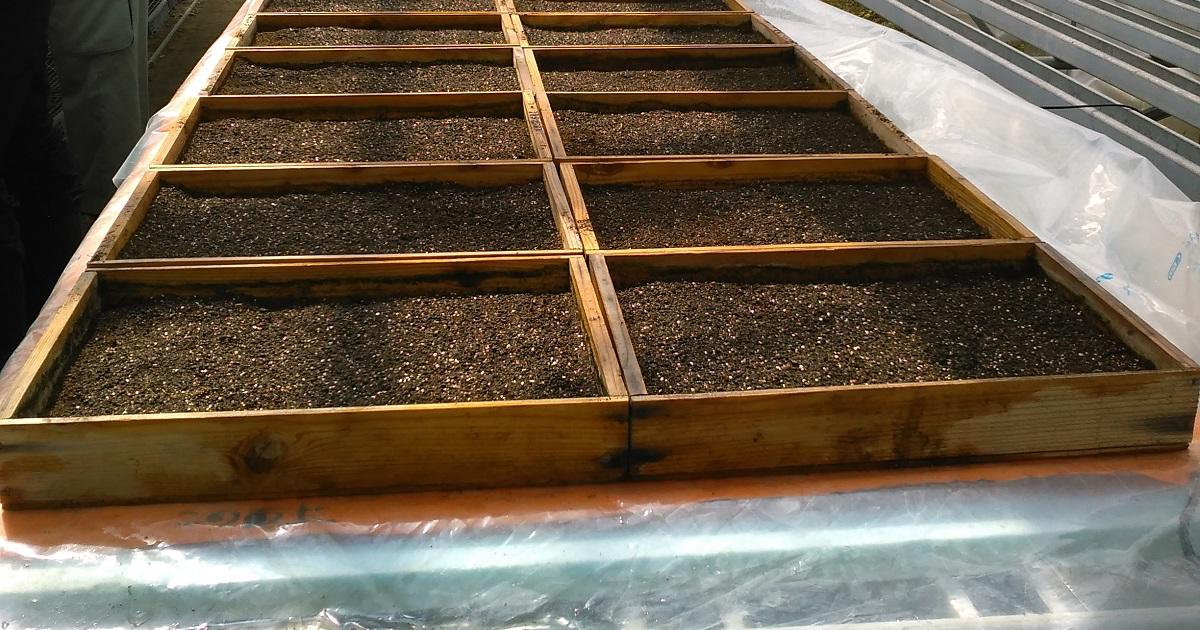

ここで、去年の反省からの工夫をもう一つ。

去年は育苗時期の気温が低すぎたのではないかということで、

苗箱の下に加温シート(電熱線の入ったマットを敷くことで温度を調節できる)を敷きました。

「栽培振興」と一口で言っても、多くの人の手と、手間暇がかかっていることを、

この一連の作業を通して実感しました。

種を蒔かないところからは、芽は出てきません。

こうして今年もうどの育苗が始まったことで、また次につながっていく足がかりができました。

苗が農家さんの手に渡り、収穫、出荷、そして出荷されたものを加工して、

お店からお客様の手元にわたるまで…長い旅路が続きます。

無事に旅を終えられるよう、「山うどの栽培振興」の事業を通して裏から支えていきます。

ブログを読んでくださっている皆さんは、「山うど」をご存知でしょうか?

「うど」はウコギ科タラノキ属の多年草の植物です。

もともとは野山に自生する山菜ですが、

「軟白うど」や「山うど」として栽培されたものが多く流通しています。

「軟白うど」とは、日光を当てずに栽培したうどを指し、「山うど」とは野生のうど、

または軟白うどを緑化したものを指します。

小谷村ではかつては山菜採りの名人が多くおり、

山に入ってうどを始め様々な山菜を収穫して生活の糧の一つとしていたと言います。

土地の恵みともいえる「山うど」を使った「山うど木の葉漬」というお漬物も作られ、

長年愛されてきています。

しかし高齢化と、若手があまり山に入らなくなってしまったことから、

村内産の原料がどんどん減ってきてしまいました。

そこで、小谷村・JA大北(小谷村を含む大北と呼ばれる地域を管轄する農協)・地域振興局で一丸となって、

山うどの栽培振興に取り組んでいます。

この地域に合った山うどを育てるために、地元のうどから種をとって苗づくりをし、

その苗を農家さんに渡して育ててもらうことで広めています。

いい苗を配れるよう毎年試行錯誤を繰り返しながら苗づくりに取り組んでいます。

苗づくりに使う種は、他のうどと交雑してしまわないように、花が咲く前に袋で覆います。

うどの花のつぼみはこんな感じ。天ぷらにして食べると美味しいですよ。

去年はじつは、あまりよく苗ができませんでした。

原因の1つとして、種が蒔く前に乾燥してしまったのではないかということが考えられ、

今年はそれを防ぐために、 秋のうちに土の中に埋めました。

なるべく自然のうどに近い状態を作り出すことで、うどが発芽しやすくなるとのこと。

種は手拭いで包んで、土の中へ。 どこに埋めたか忘れないように、写真で記録をしておいてもらいました。

一冬土の中で過ごしてもらったうどの種を掘り出し、播種作業を行いました。

※ブログの最初の写真が、掘り出したうどの種です。

関係機関のメンバーが集まって、一気に種まき!

蒔いた後は、プロの農家さんから管理をしてもらいます。

元気な苗に育ってくれますように!!

ここで、去年の反省からの工夫をもう一つ。

去年は育苗時期の気温が低すぎたのではないかということで、

苗箱の下に加温シート(電熱線の入ったマットを敷くことで温度を調節できる)を敷きました。

「栽培振興」と一口で言っても、多くの人の手と、手間暇がかかっていることを、

この一連の作業を通して実感しました。

種を蒔かないところからは、芽は出てきません。

こうして今年もうどの育苗が始まったことで、また次につながっていく足がかりができました。

苗が農家さんの手に渡り、収穫、出荷、そして出荷されたものを加工して、

お店からお客様の手元にわたるまで…長い旅路が続きます。

無事に旅を終えられるよう、「山うどの栽培振興」の事業を通して裏から支えていきます。